La botta in testa arriva nelle prime ore della mattina.

Quattro parole.

Muhammad Ali è morto.

Il Labbro è tornato a urlare, dopo troppi anni in cui gli altri l’avevano fatto per lui.

Muhammad Ali ha segnato le vite di molti di noi. Con una parola, un gesto, un pugno da maestro. E adesso se ne è andato per sempre.

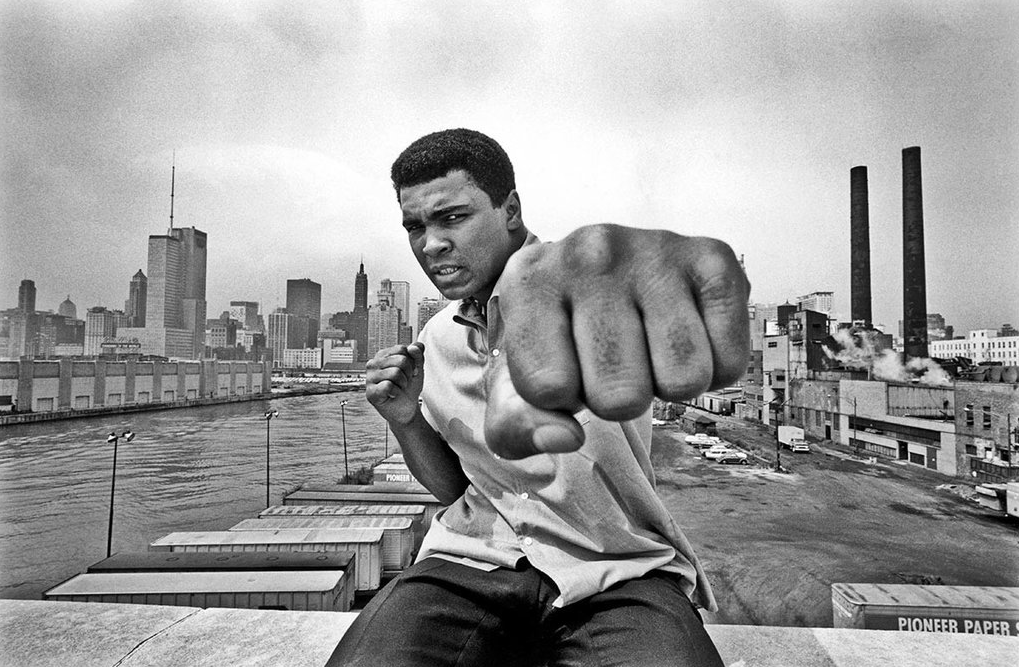

Era entrato nelle nostre case in un’estate del ’60, si chiamava ancora Cassius Clay ed era un un giovanotto un po’ istrione e un po’ smargiasso. Aveva cominciato a ballare sul ring spiegando a tutti noi che anche il pugilato dei giganti poteva essere arte. Col tempo aveva perfezionato la formula magica. Tanto talento, un infinito carisma e una voglia profonda di mettersi sempre in gioco.

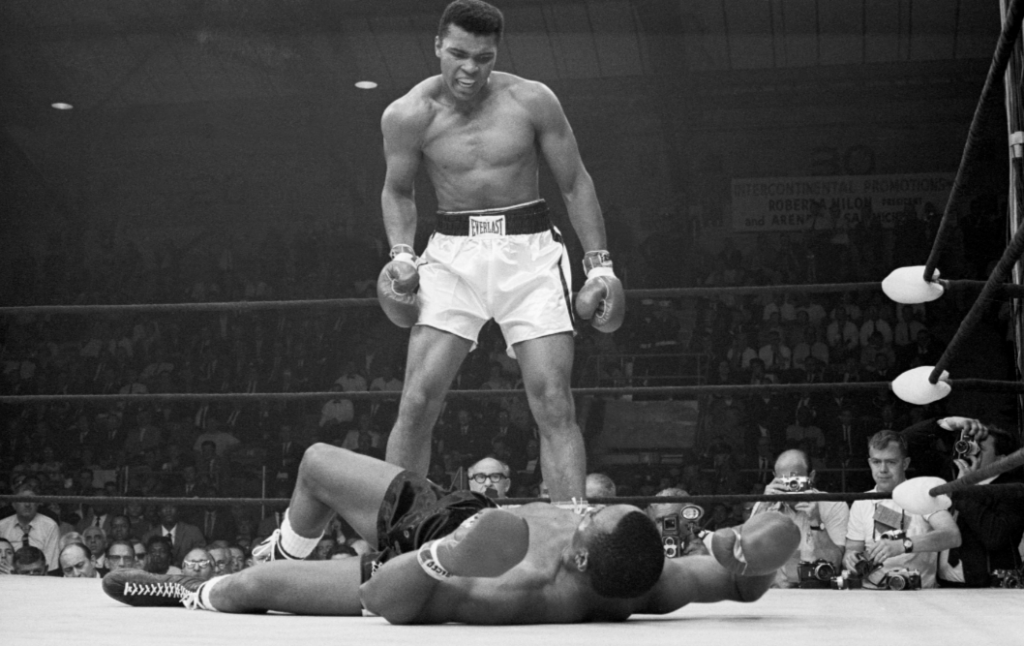

«Float like a butterfly, sting like a bee!». Tutta la notte, tutta la notte Drew “Bundini” Brown avrebbe ripetuto la stessa cantilena. Sonny Liston era all’altro angolo del ring, indossava un accappatoio bianco. Sembrava un orso pronto a sbranare la preda, tutto quel bianco faceva da contrasto con la pelle, nera come la pece. Anche Clay vestiva di bianco, dietro aveva una scritta rossa: “The Lip”, Il Labbro. La grande avventura poteva cominciare.

“Vola come una farfalla e pungi come un’ape!” gli urlava dall’angolo Bundini Brown, clown dalla faccia triste a mezza via tra il giullare e l’uomo della fiducia ritrovata. Il consigliere che per peccati personali un giorno l’avrebbe tradito.

L’altro uomo del clan era Angelo. Non un angelo biondo, ma un italiano piccolo di statura, con lenti spesse e una montatura robusta. Angelo Mirena, in arte Dundee, veniva dalla Calabria e aveva la capacità di gestire al meglio uomini e atleti.

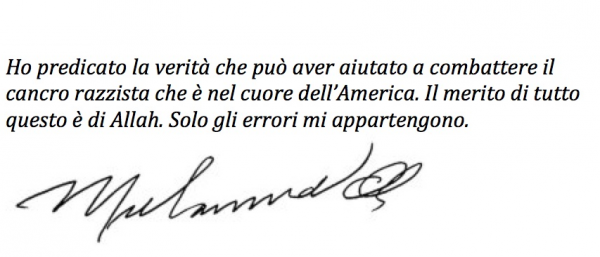

Muhammad Ali se ne è andato dopo aver passato una vita a squarciare l’ipocrisia che spesso governa il mondo dello sport. Da tanto il Parkinson era diventato il padrone dell’uomo che aveva conquistato il mondo. Ma lui non si era mai arreso.

Non riusciva a mettere assieme neppure un sussurro. Affidava alle orecchie della moglie gli ultimi messaggi. Bloccato dalla malattia, non si lamentava, ma ripeteva ai suoi cari le parole di Malcolm X.

Cassius Clay era scomparso dopo l’oro olimpico e la conquista del mondiale contro Sonny Liston nel 1964. Da quel momento era esistito solo Muhammad Ali. Era passato sopra la boxe come il vento del deserto e aveva spazzato via tutto. Il pugilato di Ali sembrava potesse addirittura fare a meno della violenza. Vinceva per ko, ma lo faceva non apparendo mai brutale. Nei suoi colpi non era previsto il gesto tecnico involgarito dall’errore. Era stato questo modo di rappresentare lo sport a farlo amare da tutti. Nonne e nipoti, donne e uomini, giovani e anziani. Campione della gente, come si usava dire una volta.

Aveva un modo di combattere leggero e concreto allo stesso tempo. Uno stile da poeta romantico che si muoveva in un universo di impurità. E’ stato il migliore in un’epoca pugilistica baciata dalla fortuna. Ha domato leoni del ring come Frazier, Foreman, Liston, Norton, Shavers, Bonavena, Bugner, Quarry, Williams. Ha combattuto sfide al limite della tragedia, con Foreman nella magica notte di Kinshasa, con Frazier nell’inferno di Manila. E ne è uscito vincitore.

Non si è mai tirato indietro. Quando ha acceso il tripode olimpico ad Atlanta 1996 non ha avuto paura di mostrare al mondo intero come fosse ridotto quel corpo che un tempo era stato il tempio della salute e della forza. Vederlo tremare mentre tendeva la mano, ricordandone la leggerezza dei gesti sul tappeto del ring, è stato terribile e commovente allo stesso tempo. Ha raccontato con quel gesto una storia di coraggio e dignità.

Ali ha riempito ogni spazio con cui sia venuto a contatto. I grandi personaggi sono così. Entrano nelle nostre vite, diventano figure rassicuranti e non se ne vanno più via.

Lo confesso, Ali fa parte di me. Anche se ho avuto la fortuna di parlare con lui due sole volte nella vita, non me lo toglierò mai dalla pelle.

E come spesso accade quando si aprono le porte di un grande del passato, si cancellano i momenti bui, gli errori, i peccati e le miserie. Ad esempio, l’incapacità di frenarsi nel momento in cui era lanciato verso una sfida importante. Gli era capitato nei match con Joe Frazier quando la parola era andata oltre il pensiero ed era scivolata nell’insulto. Ma si era pentito. Tardi, ma si era pentito.

Era un uomo, non un dio. E come uomo ha pagato duramente il regalo che la natura gli aveva fatto. Un talento infinito unito alla capacità di ipnotizzare le folle. Non era mai banale. Nè sul ring, nè come essere umano. La sua popolarità ha attraversato trasversalmente il mondo. L’hanno amato nei ghetti di New York e nelle Università della California, l’hanno adorato uomini che riuscivano a malapena a scrivere il proprio nome e filosofi di grande spessore. Da ognuno di loro ha succhiato linfa vitale per quella sua boxe piena di magie. È stato un gigante che mi ha fatto amare la boxe così tanto da non poterla mai lasciare. E non sono certo il solo.

Ali è davvero entrato nelle case di tutti noi con la delicatezza di una farfalla. E con quell’esagerazione che ha scelto come prima forma di espressione ha subito provocato sconquassi emotivi. Ha fatto uscire il pugilato dal ghetto e l’ha portato in giro per il mondo mostrandolo con orgoglio, usando ogni mezzo per imporre la poesia di una disciplina che sa di potersi trasformare in tragedia. Ha sfidato il sistema, è addirittura diventato, per un piccolo spazio di tempo, padrone dello spettacolo. A volte ha vinto, altre è stato vittima di se stesso.

Ha peccato Ali, ma chi tra gli uomini non l’ha mai fatto?

Ho imparato ad amarlo quando era un ragazzo che correva verso la gloria olimpica, l’ho adorato quando stravolgeva la boxe dei giganti, sono stato idealmente al suo fianco quando ha osato sfidare il sistema sbattendo in faccia all’America le falsità e le crudeltà della guerra in Vietnam, mi ha fatto infuriare quando ha rinnegato il legame con Malcolm X o ha ceduto alle pressioni dei Musulmani Neri, sono rimasto affascinato dalla notte di Kinshasa contro George Foreman o dall’epico combattimento contro Joe Frazier a Manila.

Ali nello sport rappresenta la rivoluzione. Ha conquistato la nostra anima grazie a un carisma difficile da trovare in altri eroi dell’atletismo. Ci ha fatto capire che avremmo potuto anche detestare la boxe, ma non avremmo mai potuto non amare i suoi protagonisti.

Ha catturato la nostra attenzione. Prima con la parola, poi con i gesti.

Comandava le sfide sul piano tattico e psicologico. Aveva pugno, ritmo, colpo d’occhio. Era tutto generato da una fantastica fluidità dei movimenti, da una rapidità di esecuzione difficilmente riscontrabile in giganti che superavano il quintale.

Aveva velocità, leggerezza, potenza. E noi continuavamo a chiederci come potessero coesistere in un solo uomo.

Pugilisticamente sopra Ali la boxe dei pesi massimi ha avuto avuto Joe Louis. Come spessore del personaggio, Ali non ha nessuno davanti nell’intera storia dello sport.

Ci ha conquistato danzando sul ring in quella categoria dove i movimenti erano spesso goffi o almeno macchinosi. Ha portato la psicologia nel mondo del pugilato e l’ha usata come un mago gestisce i suoi trucchi. Con destrezza e apparente facilità ha smontato le certezze di uomini che sembravano imbattibili. Ha riempito la loro testa di dubbi fino a scalfirne la forza.

Era bello Ali, affascinante.

Era bello Ali, affascinante.

Lo piangono in Cina e in Giappone, in Italia e in Finlandia, in Australia e nelle Americhe. In Africa è come se fosse morto un re di quelli buoni, di quelli che hanno aiutato a capire. Quando è andato laggiù per affrontare quel gigante cattivo di Foreman, agli occhi degli uomini dello Zaire l’unico nero sul ring era lui.

Ci ha lasciati il pugile che ha messo d’accordo bianchi, neri, gialli e di qualsiasi altro colore la società abbia scelto per farci sentire diversi quando in fondo siamo tutti così uguali. Ali è riuscito a sconfiggere anche i pregiudizi, per questo è stato un campione universale. Applausi e lacrime per lui arrivano dai ghetti dell’Africa nera, dal Bronx, dai laureati di Harvard e dalle gang di Los Angeles, dalle sacche di disperazione dell’Asia, dai broker di Wall Street. Rispecchiarmi in Muhammad Ali, in quel gigante così agile e potente, ha fatto sentire per un attimo bello anche me. Anche di questo gli sarò grato per sempre.

MUHAMMAD ALI, nasce come Cassius Marcellus Clay a Louisville (Kentucky, Stati Uniti) il 17 gennaio 1942.

Muore a Scottsdale il 4 giugno 2016.

Altezza: 1.89

DILETTANTE

(mediomassimo, 81 kg)

94+ (62 ko), 8-

Allenatore: Joe Martin

Campione nazionale Golden Gloves nei mediomassimi a Chicago 1959

Campione nazionale Golden Gloves nei massimi a Chicago nel 1960

Campione Amateur Athletic Union nei massimi nel 1959 e nel 1960

Oro nei pesi mediomassimi all’Olimpiade di Roma 1960

Primo turno: + Yon Becaus (Belgio) kot 2

quarti di finale: + Gennady Schatkov (Unione Sovietica) 5-0

semifinale: + Tony Madigan (Australia) 5-0

finale: + Zbigniew Pietrzykowski (Polonia) 5-0

PROFESSIONISTA

(massimi, da 84.300 a 107 kg)

manager: Angelo Dundee

56 + (37 ko), 5 – (1 ko)

esordio il 29 ottobre 1960 + 6 Tunney Husnsaker

ultimo match 11 dicembre 1981: – 10 Trevor Berbick

IL PUGILE

Ha scritto la storia di questo sport e della società americana. Primo a vincere per tre volte il titolo mondiale dei massimi. Ha conquistato la corona il 25 febbraio 1964 (+ abb. 7 Sonny Liston), l’ha dovuta lasciare il 22 marzo 1967 dopo essersi rifiutato di prestare servizio militare in Vietnam. L’ha riconquistata il 30 ottobre 1974 a Kinshasa (+ ko 8 George Foreman), l’ha persa il 15 febbraio 1978 (- SD 15 Leon Spinks), se l’è ripresa il 15 settembre dello stesso anno (+ 15 Leon Spinks). In carriera ha battuto tra gli altri Joe Frazier, George Foreman, Bob Foster, Sonny Liston, Ron Lyle, Joe Bugner, Ken Norton, Ernie Shavers.

*Articolo ripreso da: dartorromeo.com